一封中央贺信 一段传奇故事

——新中国第一支电力建设焊接队伍诞生记

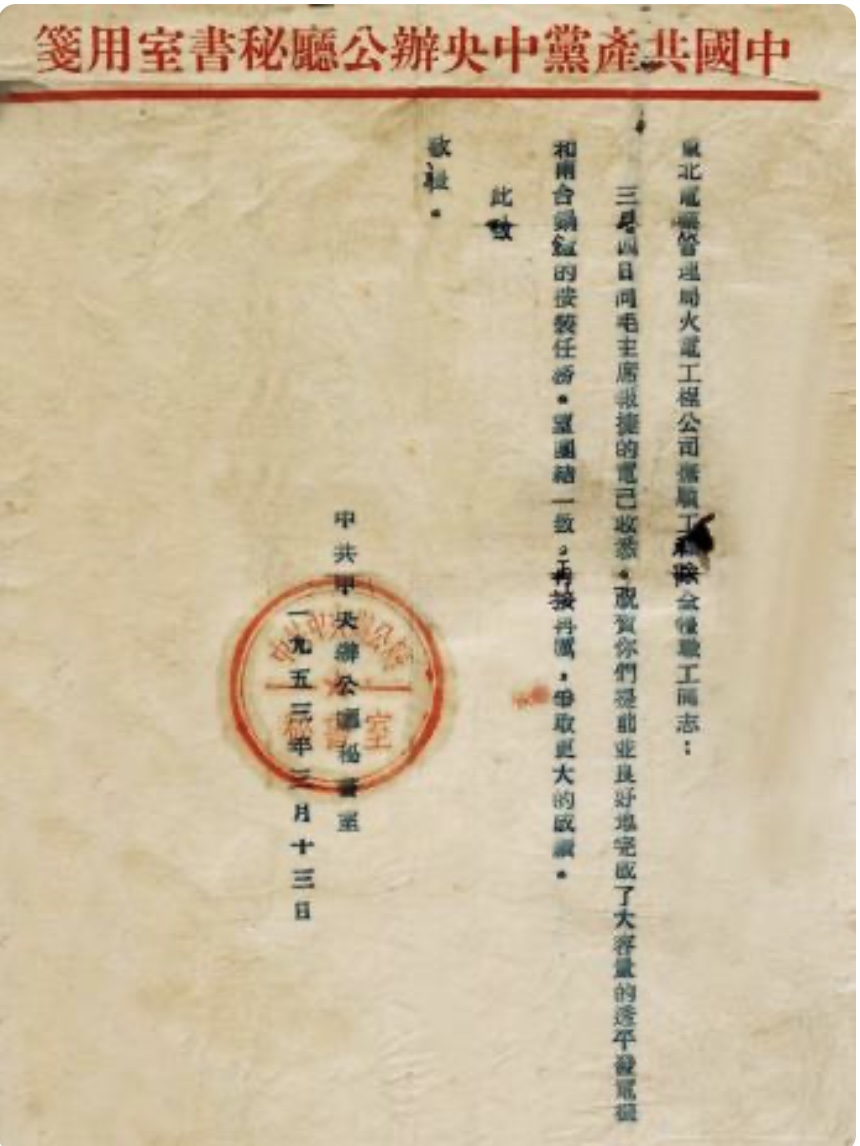

1953年3月13日,是新中国电力建设史上一个刻骨铭心的日子。这一天,中共中央办公厅代表党中央、毛主席,向抚顺发电厂扩建工程的全体建设者发来贺信,信中高度赞扬他们“成功完成国内首台5万千瓦火电机组的两台锅炉水压试验,实现该机组大容量的透平发电机顺利完成,为工程的提前投产发电作出了卓越贡献”。这一壮举成为抚顺发电厂扩建工程建设史上浓墨重彩的一笔,更在新中国电力事业发展史上留下了深刻璀璨的印记。

时间回到1951年。

重要节点、开创历史、重任在肩

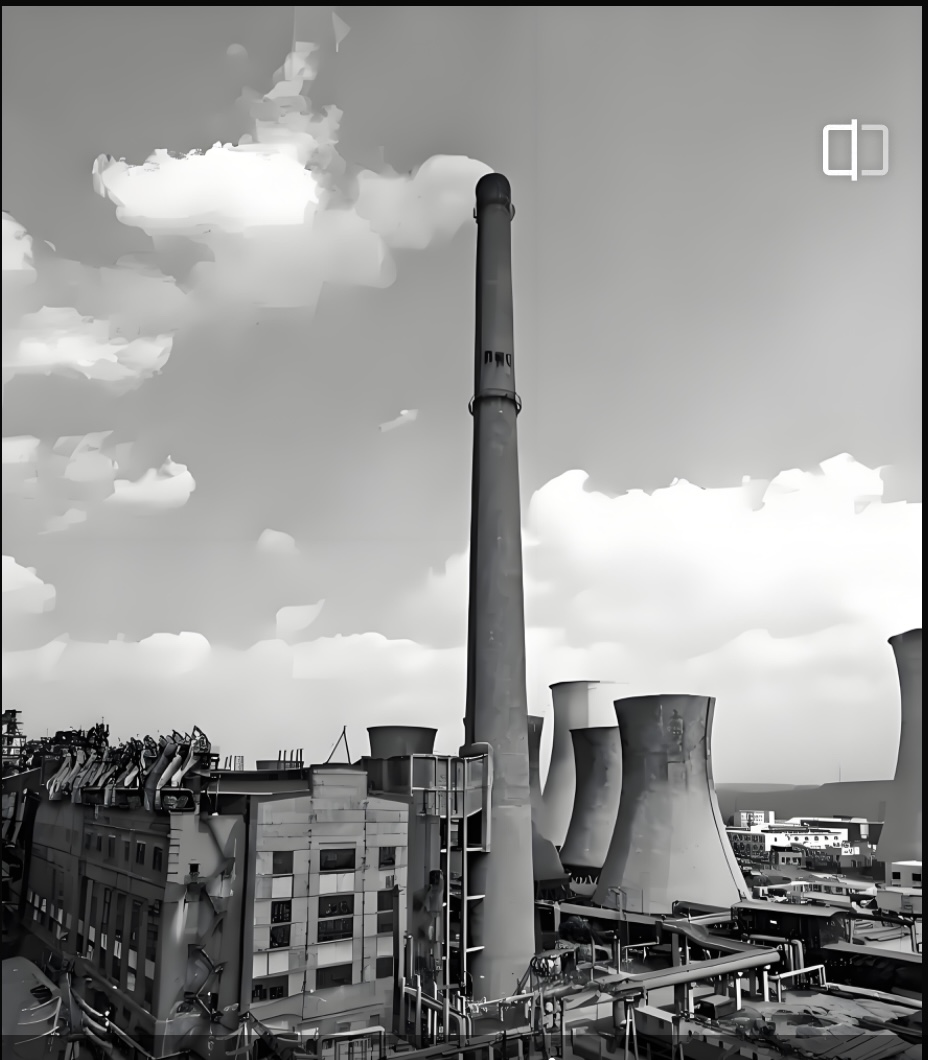

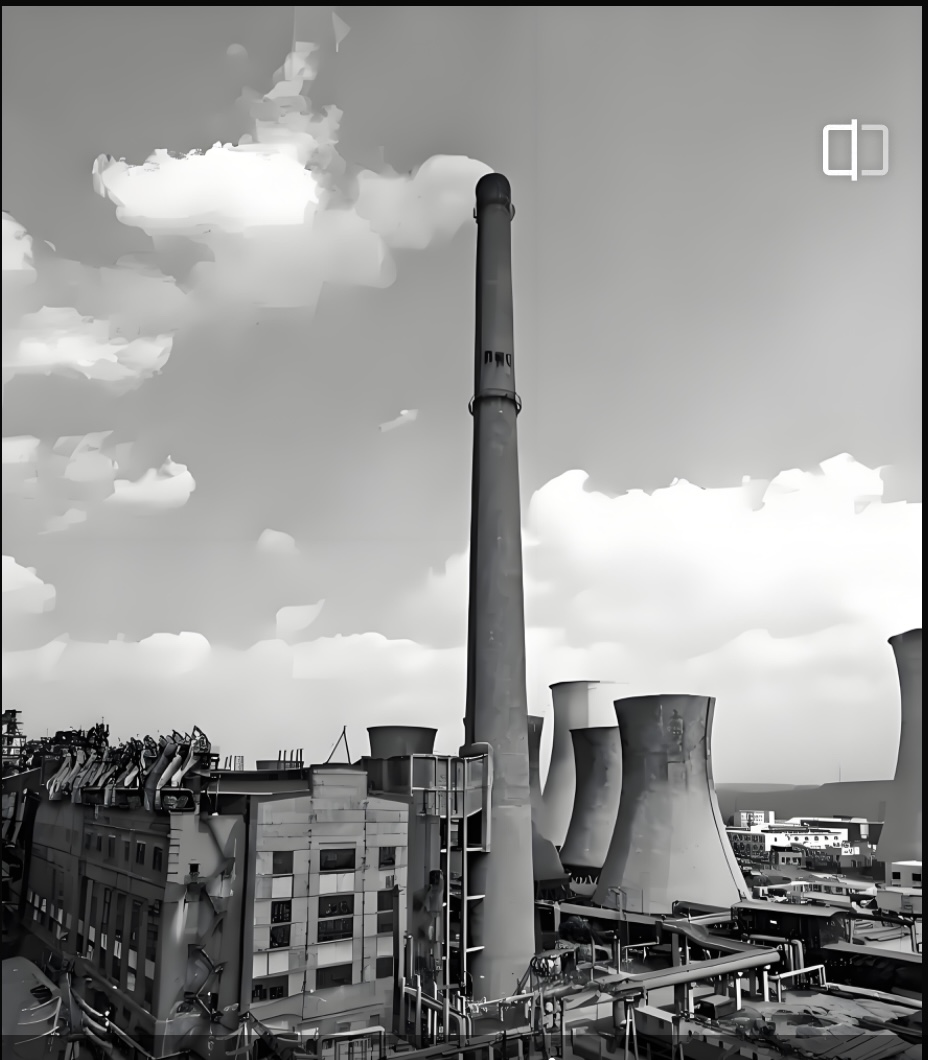

抚顺发电厂扩建工程,作为国家第一个五年计划时期从苏联与东欧国家引进的156项重点建设工程之一,也是当时国内第一台单机容量最大的5万千瓦火电机组,承载着历史的重托与未来的希望。在国家当时没有电力建设安装队伍、生活条件艰苦、施工环境恶劣的情况下,电力部果断决策,于1951年在抚顺与阜新成立火电工程队。抚顺火电工程队在厂长汪德方(后任国家能源委员会副主任、中国华能集团首任董事长等职)及副队长彭昌恩(曾任东北电管局副局长兼总工程师)的带领下,肩负起开创历史的重任。他们迎难而上,群策群力,坚定了创建电力基建队伍的决心。在组建基建队伍的过程中,电力部领导对焊接专业给予了高度重视。在国家缺乏专业电力建设安装队伍的背景下,根据实际工作需要,抚顺火电工程队成立了焊接队和焊接培训中心,任命郑玉田担任焊接队队长。郑玉田不仅是首位“中国电站焊接终身成就荣誉奖”获得者、新中国首位一级焊接技师,还是国电焊接信息网、电站焊接专委会的主要发起人之一。他凭借丰富的经验和卓越的领导力,带领焊接队伍在极其困难的条件下接受了这一光荣而艰巨的任务。

不等不靠、迎难而上、自力更生

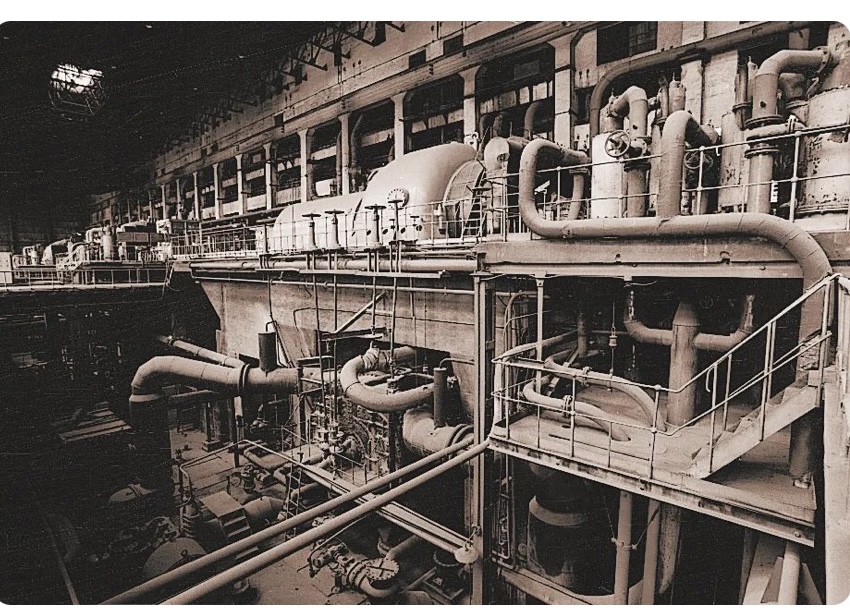

在工程开工准备阶段,面对苏联焊接专家迟迟未到、焊接技术标准缺失以及焊接设备严重紧缺等挑战,郑玉田决定迎难而上、自力更生。他组织了首批焊工技术培训,挑选了高级熟练的火、电焊工开始了魔鬼培训。刚开始,焊接队成员对使用苏联ЦM-7电焊条极其头疼。这种焊条工艺性差,具体表现在熔深大、铁水稀流动性快,焊花飞溅又大又多、表面成形难,尤其在仰焊时不易掌握,难度加大,加之要求对口间隙不大于2mm,参加培训的焊工开始时均难以适应。郑玉田带领同志们深入研究、攻坚克难,摸索出了一套“灭弧焊法”;先将根部坡口击穿成小洞,然后再将整个根部焊好。灭弧焊的细腻程度对焊工们来说是一种极高的挑战。经过一段时间的刻苦练习和技术比武,参加培训的电焊工基本上都掌握了苏联焊条的操作性能和这种灭弧焊法。在此基础上,又经过严苛的实操和理论考试,培养出了新中国第一批电力合格焊工,其中包括电焊工金广奎、金广起、杨有余、王义田、孙开发、吉凤祥、寇春河、韩邦勋、郭风和、李鸿昌、孙世华、孙宪文、孙汉林和王安昌,以及火焊工唐宝荣、王寿祯、王秀山、赵德贵、余竞诚、李树琪。这些焊工们凭借着高超的技艺和高度负责的精神,攻克了技术难关,保证了焊接质量,最终赢得了苏联焊接专家的高度赞誉。

(上图)照片为首期焊工培训班学员的结业合影,拍摄于1951年5月。照片中,第一排左四为时任抚顺发电厂厂长汪德方(后历任国家能源委员会副主任、中国华能集团首任董事长等职),左五为粱昌恩(曾任东北电管局副局长兼总工程师,左一为郑玉田与苏联焊接专家尤拉·伊万诺夫等。该培训中心的建立标志着我国电力行业焊接技术规范化教育的开端,其培养模式对后续行业标准制定及焊接工艺发展具有深远影响。

与此同时,郑玉田还带领技术骨干利用废旧材料制造了32台交流弧焊机,解决了当时工程中最大的电焊机缺口难题。他们取得多项重大技术革新成果并成功推向工程应用,为促进整项工程顺利进行奠定了基础。因此,焊接队技术革新小组荣获了“东北电管局技术革新先进小组”的光荣称号,为新中国第一支专业电力建设安装队伍增了光。这段难忘的经历成为他们一生的骄傲。

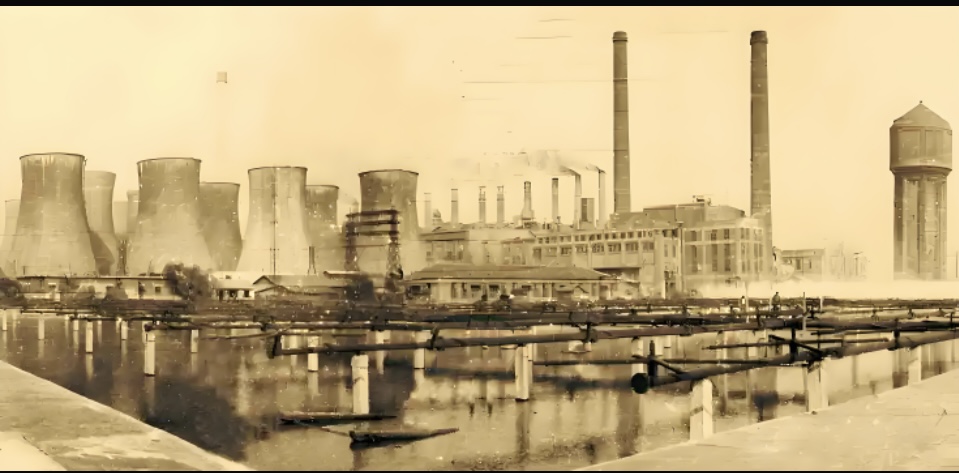

一颗红心、一腔热血、铸就传奇

新中国第一代电力建设焊接人,凭着一颗红心、一腔热血,以冲天的革命干劲和忘我的工作状态,不计报酬地苦干、实干加巧干。他们严把焊接质量关,仅用8个月就出色完成了两台锅炉焊接任务,几千道焊口无一泄漏,确保了锅炉水压试验一次成功。这一战绩不仅体现了他们的专业技能和奉献精神,更彰显了新中国工业建设的伟大成就。抚顺发电厂扩建工程的成功完成,不仅为新中国电力事业发展培养了大批优秀人才,还为东北地区的经济振兴做出了卓越贡献。它被誉为“中国火电之母”、“共和国骄子”,并曾被1959年召开的国务院群英大会授予“全国先进集体”、被1978年举行的全国首次科学大会授予“科技进步奖”荣誉称号。时任国家副主席朱德、水利电力部部长钱正英、能源部部长黄毅诚等国家领导人曾先后到企业视察,进一步彰显了抚顺发电厂在电力行业中的重要地位。今天,由我们建设的百万千瓦火电机组项目已经数不胜数,那为什么当年这台仅有5万千瓦机组却受到党中央、毛主席的关注?回答这个问题,我们还得回到那个时代。

新中国成立初期,毛主席曾痛心地指出:“现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶壶茶碗,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸。但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”可见他老人家对新中国工业的关注和期望。而1953年对于年轻的共和国来说,又是一个极为特殊的年份。国际风云变幻,列强虎视眈眈,要把新中国扼杀在摇篮里。就在距离抚顺发电厂不到200公里的朝鲜境内,炮声隆隆,杀声震天,面对列强,中朝军民正在浴血奋战,决定中朝人民命运的抗美援朝战争已经持续了两年多。国内物资需求巨大,全国各行各业都在加紧生产为前方做支援,此时,第一个五年计划开始实施,鞍山钢铁公司大型轧钢等三大工程也即将建成投产。战争的成败,第一个五年计划的成败,强大的电力能源是基础,这些都是毛主席当时面临的难题。1953年3月4日,抚顺发电厂扩建工程的电力建设者向党中央发来喜报,这些难题的破解有了希望、成为可能!党中央对此高度重视,3月13日,专门向一线建设者发来贺信,鼓励他们“再接再厉,争取更大的胜利”。

(照片中间为郑玉田)

郑玉田:1947年参加革命工作并加入中国共产党,1949年至1950年在东北工人政治大学干部班学习,(简称“东北工大”),该校校长陈郁,曾任中共中央政治局委员、燃料工业部长等职。1951年在抚顺发电厂创建了全国第一支电力焊接队伍,他主持指挥了我国第一台5万千瓦火电机组的焊接工程建设。标志着中国电力建设焊接队伍从无到有的历史突破,为后续电力建设队伍的发展奠定了基础。

时间回到2024年。

9月27日,习近平总书记给中国一重产业工人代表回信,对一重产业工人予以亲切勉励并提出殷切期望,在奋进新时代的征程上,人人都是书写者,人人都是收信人。9月29日,中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式在人民大会堂隆重举行,许振超获得“人民工匠”国家荣誉称号,成为党中央此次集中表彰的14名为新中国建设和发展作出杰出贡献的功勋模范人物。10月21日,党中央、国务院印发了《关于深化产业工人队伍建设改革的意见》,成为进一步深化产改的纲领性文件。党中央、大国领袖,对于产业工人、大国工匠的重视和关怀,70年来,一以贯之、始终如一。抚顺发电厂扩建工程这一国家重点项目的成功完成,不仅体现了新中国工业建设的艰辛与成就,更彰显了无数建设者们的智慧与奉献。它不仅是新中国电力事业发展史上的一个重要里程碑,也是中华民族自强不息、艰苦奋斗精神的生动体现。抚今追昔,我们更应铭记这段历史,传承并发扬光大新中国电力建设者的精神,面对世界正经历百年未有之大变局,面对“再造一个电站焊接高质量发展”的新征程,新时代的建设者们将再接再厉,牢记初心和使命,发挥“大国工匠顶梁柱”的作用,用实际行动争取更大的胜利,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量!